往事如烟中几位亦师亦友的前贤⑪ 海问盈怀房仲甫-凯发k8网站

wenmingshanxi.cn指导 山西省文明办

主办 科学导报社

指导 山西省文明办

主办 科学导报社

即便是在房仲甫工作过的山西人民出版社,知道他的人也不多了,他1982年离休,离休前六年时间是借调北京,与他共过事的已廖无几人。

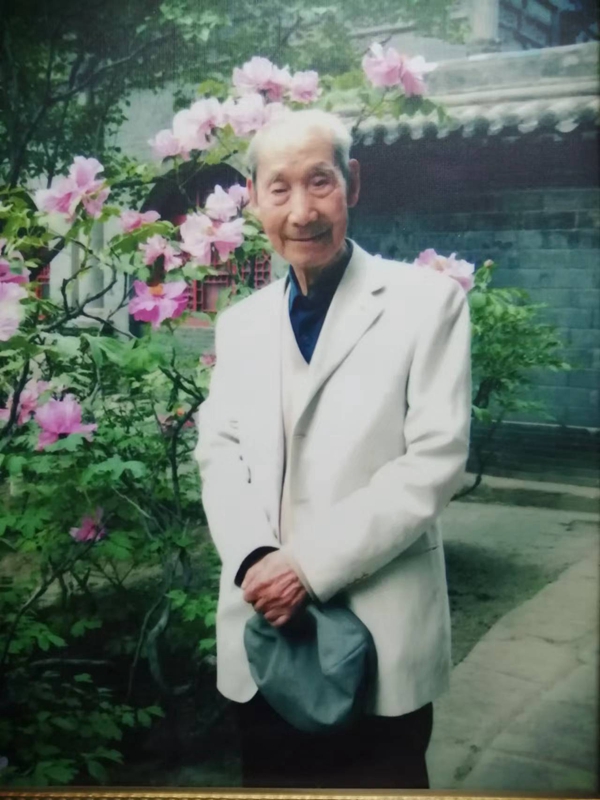

晚年房仲甫

我是在出版社工作十余年后知道他的,而真认识他是在又过了十年以后,那时我也退休了。

1996年是山西人民出版社建社45周年,社里举办系列庆祝活动,我主持的《编辑之友》杂志也刊发了一组照片,烘托庆祝气氛。在每幅图片下是一句有点文艺味的说明,有幅是几位谈笑中的老同志,说明是“抚今追昔,老出版聚首话发展”,图上有位我不认识,有人告我,他叫房仲甫,离休干部,以前好像在印制部,老跑北京。这事一晃过去了,我由此知道了这样一位出版社前辈。

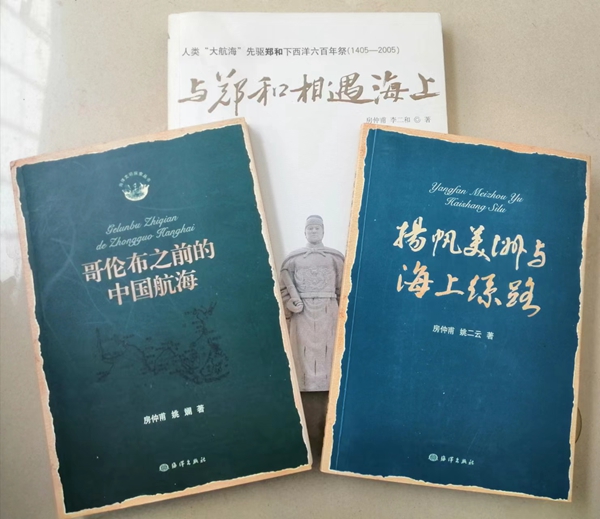

房仲甫部分著述

应该是2007年,出版社组织离退休人员去运城旅游,房仲甫也去了,他瘦高身材,穿一件风衣。旅途中,他和我聊到在写的一本书,是关于中国古代航海的,我当时不知他对此很有研究,只是习惯性地问是学术的还是普及的,他说算普及吧,只是还没想好书名。要说航海,世界最著名的当数哥伦布,但他比我国明代的郑和大约还晚几十年,于是我随口说:“叫《哥伦布之前的中国航海》,怎么样?”房仲甫连声说:“好,好,我怎么没想到呢!”活动结束返回太原时,房仲甫要另行安排,好像是去成都为什么书的事。社里老干处邢未萍是领队,她不放心,劝房仲甫还是先回太原,但房仲甫却说:“放心,没事,出来时老伴就不让我单独走,我说书还没出完,我不会有事的。”听到这话,我觉得这老先生还真有股劲,当时他可是85岁的人了。

这次回来后,房仲甫让我帮忙看看书稿校样,我说我不懂,但推不掉还是接下了,书里从考古发现谈起,讲到浙江先后出土七八千年前的独木舟与船桨,太平洋上13个地区出土来自中国的古夷越人加工独木舟的一种石制工具,说明古代中国人是曾航行于海上的,书中分析了太平洋上的几股洋流,考证当时的人是借助于洋流而漂泊,这种航海不是探险或贸易,是出于陆地战乱而进行的种族迁徙,等等。对这些我无法求证,只是帮助修改了些许文字,推敲、调整了某些篇名。书中的配图多是从其他书刊搬来,线描的还行,但照片就差了,最好重换,不过房仲甫讲,这不好办,只能将就。全书应该说是科普散文形式,30来篇分为十辑。我印象深的是后记,题为《海问:六十年》,屈原曾有《天问》,这里的“海问”直追古人,“六十年”,一个甲子的悠悠岁月啊,比“天问”可长多了。

由这部书稿尤其是书的后记,让我对房仲甫的经历及研究有了比较多的了解。新中国成立之初,他曾在《中国海员报》《人民航运报》当编辑,知道了不少中国海员被外国高级海员歧视的事实,他们认为中国人根本不懂航海,外国人著的《世界通史》中更断言“古代的中国人,不习于航海”,就连当时的大连海运学院也没有航海史的课程,这些触动了年轻的房仲甫,他萌发了在这方面进行探究的念头。以后他有空就跑旧书铺和图书馆,设法拜访历史学家,请教和收集有关中国航海的资料,其间他认识了周谷城、贾兰坡、宦乡等著名学者。他渐渐发现,中国古代是有航海实践的,只是由于各种原因,这些史实被湮没了,遂下决心挖掘。1958年,国家压缩、停办产业报刊,他被分配到山西,来了以后,发现当时印课本有去北京校对的机会,一年两三次,他就争取到这个差事,利用空闲仍潜心于研究。1970年代他被下放农村,但也没丢弃收集到的资料。1979年,在拨乱反正中,交通部部长叶飞提出整理我国水运史的任务,房仲甫因此被借调到交通部科研所。

借调期间,他一边调查、整理资料,为写水运史作准备,一边就已有的资料写成文章,六年间发表60多篇,其中《中国人最先到达美洲的新物证》《扬帆美洲三千年》两文,《人民日报》刊登,新华社发稿,在美洲引起很大反响,《华盛顿邮报》《时代周刊》等一批报刊都转载并评论。可就在他干劲正酣时,因人事变动,此课题渐凉,他也返回山西办了离休。

《哥伦布之前的中国航海》出版,房仲甫送我一本,扉页上他题了几行字:“感谢孙琇教授为此书命名、策划,还望指正。房仲甫时年八十七,2008.9.1”这三十来个字看似简单,其实起码包含了三个信息,一是我对此书并未做多少工作,更谈不上策划,所以这里大有溢美之意,由此可见,即便真真切切写成文字的东西,其实也不可全信。二是称谓,他曾说过:“我不知现在出版系列高级职称叫什么,但教授能通用,你是够格的,你们比我们强,赶上了好时代。”是啊,他没评过职称,他用了“教授”二字,不只是敬意,还含有一丝羡慕、抑或遗憾,甚至是失落。三是“时年八十七”,这不单是标出年纪,还有种不言而喻的自信或者说自豪。是否如此,我不曾也不会去求证于房仲甫,但相信,这决不是凭空的猜度。

后来几年,他又出过两本书,每本都送我了,但对不起老先生的是,我总是穷忙,几乎没有认真拜读。他的每本书都是署名两人,其实内容全是他写的,有次我问他为何如此,他说现在出书要花钱要有门路,“这方面我不行”,我明白了。他的书可以说是很好的青少年科普读物,但内容过窄,市场有限,出版社一般是不会给予经济支持的,真难为他了。

从80岁开始,房仲甫连续出书,就我所知道的,82岁《中国水运史》(新华出版社),《海上七千年》(新华出版社),84岁《和平大航海——郑和七下西洋》(英文版,外文出版社),《与郑和相遇海上》(同心出版社),87岁《哥伦布之前的中国航海》(海洋出版社),88岁《江海轶闻》(希望出版社),89岁《扬帆美洲与海上丝路》(海洋出版社)。

周谷城曾为他的书题词:“华人航美探源”,评价很高,山西出版界老领导李平为他的书题词:

海问寓怀六十年,耄耄破雾解迷团。

银光灯下映瘦影,莤纱窗前伴暑寒。

扬帆劈浪神万里,疾书难收如涌泉。

夕阳不言桑榆晚,硕果香溢晶玉盘。

我退休后很长时间仍不休闲,所以与房仲甫交往并不多,在小区院里遇上时会聊一会。我曾想,一个迈向九十岁的老人,还要醉心于一件事,难得。从部级课题落到个人行为,从经费支持矮至化缘求助,既无名也无利,于个人于家庭更无关,那支撑他走下去的是信仰、是精神,还是愚痴、魔怔,我说不来,或许都有吧。

(孙 琇)